L’écriture sur le tard. Une fois n’est pas coutume, j’entends Marc Lévy dire à la radio (Bon Dieu, mais qu’est-ce qu’il fout sur ma station préférée qui m’avait habitué à mieux) qu’ayant commencé à écrire à quarante ans, ce n’est pas si tard que ça. Quarante ans. Commencer à écrire ? Et si on a commencé avant mais que rien de bon n’est en sorti ? Manque d’organisation ? De persévérance ? Et que viennent faire les événements de la vie là-dedans ? Et puis qui ça intéresse en réalité ? Les états d’âme des autres ne sont que des scories qu’il faut savamment savoir épousseter, je pense qu’on a bien assez à faire avec les siennes, quitte à ce qu’on balaie tranquillement d’un revers de la main, ou qu’on les dissimule avec délicatesse sous le tapis du salon et qu’on retrouvera au prochain nettoyage de printemps, toutes fenêtres ouvertes, l’odeur de la javel irritant sérieusement notre sensibilité.

Pourtant, dans l’ombre, dans le secret des jours qui s’étirent et des nuits qui n’en peuvent plus de se chercher, dans les petits interstices du quotidien qui a parfois du mal à se montrer sous son meilleur jour et ne se manifeste plus que comme un empilement de faits sans rapports entre eux, dans ces ombres qui se meuvent sous les voiles de ce qui oblitère l’esprit, parfois, il y a comme des épiphanies pendant lesquels les mots s’assemblent naturellement et la manière de dire les choses est tout à coup limpide, en connexion directe avec les limbes de l’esprit. Le style ? Le style se niche dans les méandres des intestins, au plus profond des ventricules du cœur, à la surface de la rate, sous la pellicule fine de la plèvre ; le seul moyen d’arrêter la ventilation du style est de ficher une balle de 9mm entre les deux yeux pour stopper net ce qu’on n’explique pas.

Après le déjeuner, tandis que le bus chauffe au soleil sous nos yeux, les hommes mâchent le bétel et je me souviens de la démonstration de mon ami Thiengi sur la route des éléphants. On enduit la demi-surface de cette feuille cordiforme d’un lait de chaux, dûment préparé dans un vase dont on a changé l’eau tous les jours pendant un mois. Une jeune Birmane aux joues teintées de thanaka m’a ému par la dextérité, le professionnalisme dont elle faisait preuve dans cette préparation, au petit matin d’une journée qu’elle organisait avec entrain sur son petit étal. Après le coup de spatule chaulant la feuille, elle dépose en son centre un morceau de noix d’arec, quelques graines de cardamome, un peu de tabac — pas n’importe lequel. D’un geste agile, elle replie la feuille sur ces trésors et hop, dans un petit sac ! Et c’est grâce à cette science que tous les hommes qui viendront lui sourire (elle est jolie !) au cours de la journée lui découvriront une bouche sanglante, comme s’ils rentraient d’une rixe avec quelques dents en moins. Mais pour ces jeunes dieux, qui en mâchonnent autant que nos fumeurs grillent de cigarettes, que de douceurs, que d’épices, que d’amertume astringente, enfin que de textures à se mettre sous la dent, surtout quand on n’a pas grand-chose d’autre à placer à cet endroit !

Mes compagnons de voyage en font, à cette heure qui invite un Européen à la sieste, une méditation silencieuse, ponctuée de jets copieux et précis qui enjambent la terrasse de béton et vont se recroqueviller dans la poussière blanche comme des grumeaux dans la pâte à crêpe.

Jean-Pierre Poinas, Dépêches du Myanmar, au fil des jours dans la Birmanie singulière

Editions Elytis, 2014

Quel étrange désir que celui de lire, un désir qui tâche les dents de ce sang dont parle Poinas, qui rend aussi dépendant aux pages des livres qu’un enfant qui vient de naître l’est au sein de sa mère. C’est une drogue que ces pages qui se succèdent, une tâche sans fin, car dès l’ouvrage terminé on ne songe plus qu’à en ouvrir un autre et continuer de plus belle, comme si l’on changeait de train pour partir plus loin encore. Plus dur est le retour, assurément. Rien ne doit venir me distraire dans ma lecture. J’ai besoin de calme, de silence, du repos des yeux, d’une belle lumière de soleil levant sur les monts de l’est, d’une chaleur enveloppante comme les bras d’une femme, alors silence… Il n’y a plus rien. Autrefois, dans les trains, sans arrêt distrait par les conversations, par les éclats de voix, ou les jambes d’une femme passant dans mon champ de vision, un regard échangé qui ne signifie rien de plus que ce que je veux y voir… il n’en fallait guère plus que je patine dans les pages et que je perde bien vite le fil.

Lecture des temps, lire est une drogue sacrée, une fragmentation de l’éternité qu’on emporte dans sa poche pour finalement la faire voyager dans le temps. Pas certain que ce soit les livres qui nous fassent voyager, mais bien plutôt nous qui faisons voyager les livres. Sans lecteurs, qui déplacerait ces tonnes de livres qui prennent la poussière dans les rayonnages poussiéreux des grandes bibliothèques publiques ?

Rue Catinat, Saïgon - Souvenirs de la Cochinchine et du Cambodge par L. Crespin - 1922

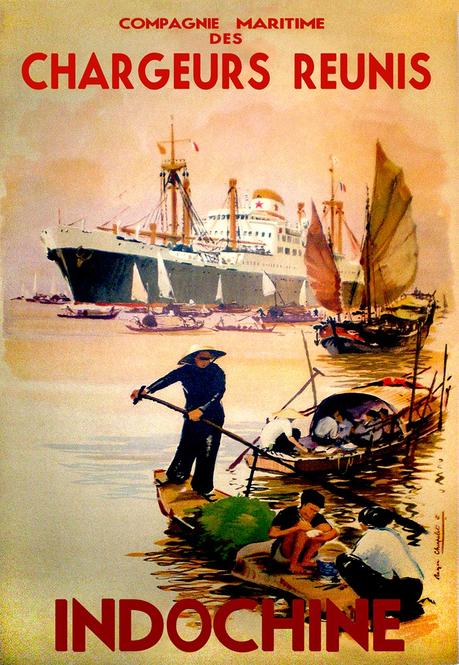

Pendant ce temps, on se met à rêver d’Indochine, des palaces de la rue Catinat à Saïgon, où tout, décidément, n’est plus comme avant, comme sur ces étranges sténopés couleur sépia qui pourrissent dans les cartons d’un centre culturel qui n’est plus que l’ombre de ce qu’il fut il y a un siècle, où les pousse-pousse attendent ceux qui considèrent que marcher est franchement vulgaire. Catinat, les salons marbrés de l’Hôtel Majestic, on y voit l’ombre de Depardon et Guillebaud prenant le thé, prenant le temps, en devisant sur les noms des rues qui ont changé. Saïgon n’est plus Saïgon mais Hô-Chi-Minh-Ville, Catinat a pris le nom imprononçable de Đồng Khởi, avec ces lettres frangées dont on ne sait même s’il y a un équivalent en français ; alors par facilité, on dira tout simplement Dong Khoi, qui veut peut-être dire tout autre chose. Dans le port résonne la corne qui annonce le départ du navire, le Cachar, qui rejoindra le port de Marseille dans trois semaines. Il est temps de partir.